ドパミン神経前駆細胞(CT1-DAP001/DSP-1083)

- HOME

- ドパミン神経前駆細胞(CT1-DAP001/DSP-1083)

パーキンソン病について

パーキンソン病は、静止時振戦(ふるえ)、動作緩慢(動きが遅くなる)、

筋強剛(筋肉のこわばり)、姿勢反射障害(転倒しやすくなる)といった

運動症状を主とする疾患です。

50歳以降に発症することが多く、加齢とともに患者数は増加します。

この疾患の主な原因は、中脳の黒質に存在するドパミン神経細胞の

進行性の変性(減少)です。黒質から線条体に投射するドパミン神経から供給されるドパミンは、運動機能の調節に不可欠であり、

その供給が不足することで様々な運動障害が現れます。

さらに、パーキンソン病では、ドパミン神経以外の神経系にも障害が及び、自律神経症状(便秘/立ちくらみなど)、うつ症状、睡眠障害、

認知機能の低下といった非運動症状も高頻度にみられ、

生活に影響を与えます。

現在の治療法

運動症状の治療の中心は、ドパミンの不足を補う薬物療法です。

ドパミンの原料であるレボドパは、最も効果的な治療薬として広く使用されています。

発症から3〜5年ほどの間は「ハネムーン期」と呼ばれ、薬剤が良く効き、ほぼ支障なく日常生活を送ることができます。

しかし、病状の進行に伴い、薬効の持続時間が短くなり、治療効果が切れた時間がでてくる「ウェアリングオフ」や、

薬剤服用時に体が勝手にくねくねと動いてしまう「ジスキネジア」などの運動合併症が現れ、症状の安定したコントロールが難しく

なっていきます。

こうした場合には、手術を要するデバイス補助療法が選択肢となります。

代表的なものに脳深部刺激療法(DBS)があり、運動調節に関与する脳内の特定の部位に電極を埋め込み、電気刺激を与えることで

症状の改善を図ります。

ただし、残念ながらこれらの治療法はいずれも症状の緩和を目的としたものであり、ドパミン神経の減少自体を止めたり、

失われた神経機能を回復させることはできません。そのため、患者さんの病状は必ず悪化していくと言われています。

再生・細胞医薬により目指すこと

iPS細胞からドパミン神経前駆細胞を作製し、線条体に移植することで、失われたドパミン神経細胞の機能を代替し、

ドパミン神経機能が回復することを期待しています。患者さんの脳内に生着したドパミン神経細胞は、

生理的な条件において線条体内でドパミンを産生・供給する働きに加えて、レボドパからのドパミン合成も可能であり、

既存の薬物療法の効果を高めます。

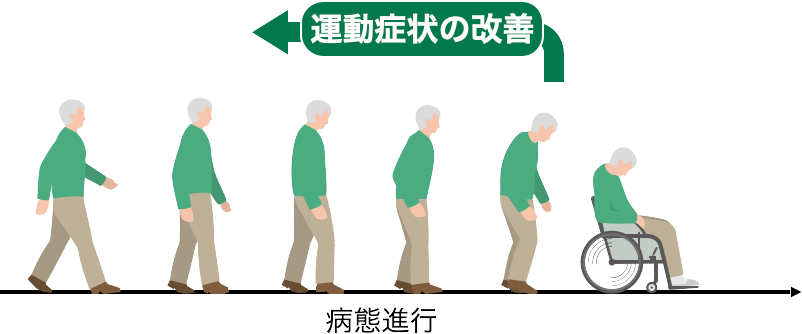

この細胞移植により、運動機能の改善だけでなく、運動症状における病態進行の一部を巻き戻すことで、

薬剤が有効に作用する期間を延長し、患者さんがより良い状態で生活できる時間を長く保つことを目指しています。